メタゲノム解析を感染根管治療に活かす

歯の根っこの治療には、しばしば時間を取られます。歯の根っこの先に膿の袋ができ、その洗浄と消毒に時間を要するためです。この根っこの膿の袋を「根尖病巣」とか汚染された歯の神経管を「感染根管」と呼んでいます。

この感染根管ですが、実のところどんな細菌が感染しているのかよく分かっていません。

教科書的にはどんな菌がいるのか分かっているのですが、これは何十年も昔に培養で一生懸命調べた結果なのです。ですから、培養して生えてこない菌は分かっていません。生息する菌がよく分かっていないから、とりあえずどんな菌にでも効く消毒薬を使用することになります。 もしどんな菌がいるのか正確に把握できれば、より選択的に作用するお薬を使用することが可能になると考えられます。

※培養して菌を調べ、よく効く抗菌薬を使用する場合もありますが、培養出来る菌は一部ですから全ての菌に効くかどうかは分かりません。

感染根管の細菌叢解析

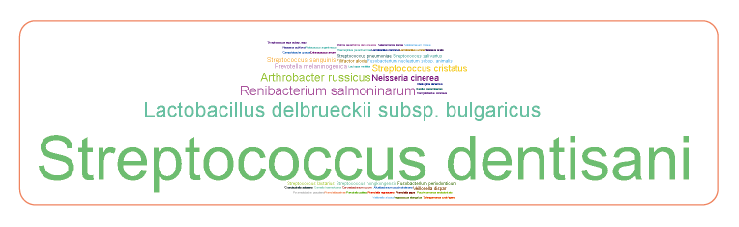

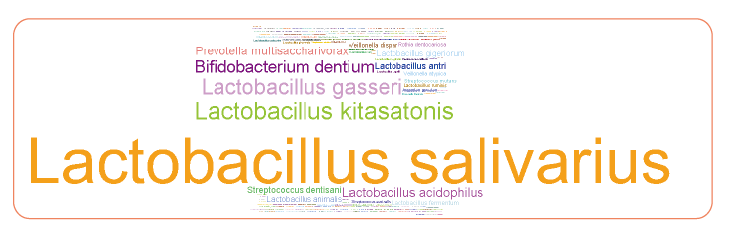

メタゲノム解析を行うと、1根管ごとの細菌構成が分かります。(文字の大きさで菌の割合を示しています)